ラケットの進化[1]

1回目で道具の進化についてふれ、技術の変化に大きく関与してきた。

120年前に世界初のオープン大会、全英選手権で選手が使用されていたラケットは、フレーム、シャフト、グリップのすべてが木でできているウッドラケットであった。

腕を大きく振り回すダイナミックなフォームが主流であったことを考えると重量もそこそこあったと推測できる。

その50年後、トマス杯・ユーバー杯などの世界大会が開催されるようになった時も、ウッド製が使用されており、重さも今の倍近くあったという。

競技人気の拡大でラケットの開発や製造を手がける企業も出てきて、選手の技術だけではなく、バドミントンラケットも進化を始めることになった。

日本でも、1957年にラケット製造を開始した米山製作所(ヨネックスの前身)が当時のラケットメーカーのサンバタの下請けとしてウッド製ラケットの製造を始めた。 ウッド製ラケットはフレームが折れないように密度の高い木材を使用する必要があり、板を何枚も重ねていくために重くなった。

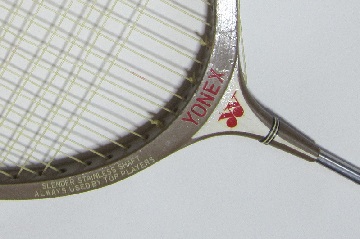

1960年代にはシャフトはスチールになったが、基本的にはウッド製が使われていた。先進のイギリスではオールスチールのラケットが製造されており、日本の企業も 新たな素材への転換を余儀なくされた。

写真は木製フレーム+スチールシャフト

特許などの関係で、新素材として注目したのはアルミ。フレームとシャフトをつなぐT型ジョイントを開発し、1968年に国内初の金属製ラケットであるアルミナエースが誕生した。 この時期、女子がユーバー杯を初制覇し、その後の黄金時代を築き始めた頃。国内外ではウッド製、スチール製、アルミ製が市場に出回り、ラケットの多様化への流れが始まった。

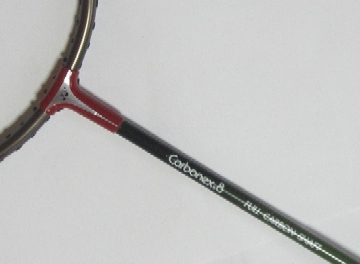

フレームの強度を保ちながら軽量化のへの意識も高まり、その先駆けとして1980年にヨネックスは「100gを切る」カーボネックス8を発売した。アルミフレームに 新素材のカーボンシャフトを組み合わせた画期的なラケットだったが、利用者の反応は開発者たちの予想を裏切る結果だった。「軽すぎる」という反応だったという。

重いラケットの振り方で打っていたトップ選手たちにとっては飛距離やコースをコントロールするのが難しかったのだ。

●カーボンが生み出した新たな可能性

ただ、軽量化への流れは進んでおり、トップ選手たちも操作性の高いラケットにプレースタイルを合わせ始めた。カーボネックス8を巧みに扱う選手も増え始めてきた。 大振りだったフォームはコンパクトになり、ヒジや手首をうまく使ったスイングに変化した。カーボネックス8はラケットの進化の上で、一つの分岐点となったラケットといえよう。

カーボン素材を採用したラケットは軽量化だけでなく、性能にも大きな足跡を残している。他メーカーからも発売されだしたカーボン素材のラケットで先行するヨネックスは、 2年後にオールカーボンのカーボネックス15を発売。さらに2年後にはT型ジョイントを内蔵したカーボネックス20を世に出して脚光を浴びた。 それ以来、軽量化と高性能を両立したラケットはロングセラーとなっている。

カーボネックス8

--------------------------------

[参考]1970年代のラケット

カワサキ製ラケット

ヨネヤマラケット(現ヨネックス)、カワサキラケット、サンバタなどの国内メーカー製とダンロップ、カールトンの海外2社が主流

その後、昭和後期にミズノ、プロケネックス(ゴーセンが代理店)参入。

近年、ビクター(台湾)、リーニン(中国)なども市場に参入。

※写真のラケットはHisamatsu所有

(^_^)ラケットの進化[2]に続く