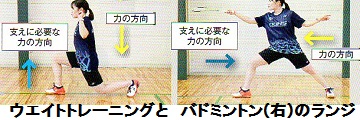

ヒザの痛みにはヒザ周囲以外の筋肉や関節の使い方も影響しているので、ヒザだけに頼った踏み込みにならないようにポイントを抑えるのが大事だ。

[POINT 1]ヒザの安定性 = 尻まわりの安定性

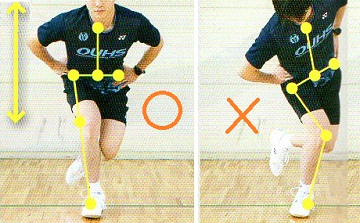

踏み込み時にヒザが揺れたり、内側に向いたりするとケガのリスクが高まる。

ヒザが安定しない理由は、ヒザ周囲の筋力不足によるものと考えがちだが、実際は股関節の硬さや尻まわりの安定性による影響が大きい。

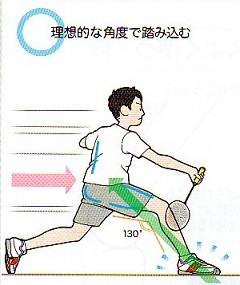

意識したいのは、ヒザ周囲の筋肉で踏ん張ろうとするのではなく、股関節まわりの筋肉を使ったランジ姿勢。踏み込み時に股関節で力を受け止める感覚で...。

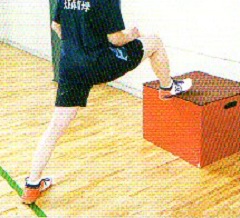

股関節で力を受け止める感覚がよく分からないときは、台の上に利き足をかけて、体重をぐっと乗せる感覚で踏み込み、股関節に上半身を乗せる感覚をつかもう。 階段などでもOK、太もも前面ではなく、股関節に力が加わるの状態で踏み込み動作を何回が行えばよい。

[POINT 2] ヒザの運動の協調性を確認する

複合運動(たくさんの関節を同時に動かす運動)の安定性は、単に筋肉が強いといういうものではなく、たくさんの筋肉をバランスよく収縮させて完成させる。 その動かし方を身体に覚えさせることが大事で、アンバランスな収縮はケガにつながる。

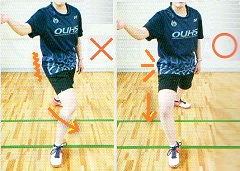

バランスよく筋肉が使えているかを確認するために片脚スクワットをやってみよう。正しい姿勢でできる人は筋肉バランスよく 使えていることになり、トレーニング効果も期待できる。逆に上手くできない人は、バランスが崩れているため、リスクが高い姿勢でフットワークをしている可能性が高い。 できない人は、日頃からトレーニングに取り入れて、片脚スクワットができるようにしておこう。

(^_^)

なぜ片脚で行うと難しいのか、これは単なる筋力の問題ではなく、上から下への力だけでなく、骨盤の傾きや回転動作など複数の筋肉をバランスよく 使ってコントロールすることが必要なためだ。

△ヒザ痛の予防-1-(原因を知る)に戻る

▽ヒザ痛の予防-3-(体幹トレーニング)に続く