バドミントンだけではなく、テニス、野球、バレーボールなど、肩や腕を使うスポーツでは「肩甲骨が使えていない」「肩甲骨の動きが悪い」ということがある。 具体的に自分で肩甲骨の動きのイメージはできていだろうか?

肩甲骨は胴体とは直接的には固定されておらず、鎖骨を介してで、周辺の筋肉がいろいろな方向から引っ張る力によってその位置を保っている。複数の筋肉によって 動く肩甲骨は、自由度が高い。細かい調整やさまざまな動きができる一方、いずれかの筋肉が硬かったり、動きが悪かったりしたら肩甲骨は正しく動かない。

[肩甲骨が使えていない]とは

バドミントンだけではなく、テニス、野球、バレーボールなど、肩や腕を使うスポーツでは「肩甲骨が使えていない」「肩甲骨の動きが悪い」ということがある。

具体的に自分で肩甲骨の動きのイメージはできていだろうか?

肩甲骨は胴体とは直接的には固定されておらず、鎖骨を介してで、周辺の筋肉がいろいろな方向から引っ張る力によってその位置を保っている。複数の筋肉によって

動く肩甲骨は、自由度が高い。細かい調整やさまざまな動きができる一方、いずれかの筋肉が硬かったり、動きが悪かったりしたら肩甲骨は正しく動かない。

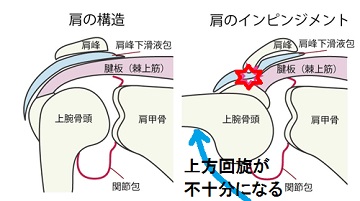

腕の上げ下げは肩関節と肩甲骨の動きで成立する

一般的に、肩関節は上腕骨と肩甲骨の関節(肩甲上腕関節)をいい、腕の動きは肩関節と肩甲骨が組み合わさって完成している。

自由度の高い肩甲骨だが、ラケットを振るときは正しい姿勢で安定させることが重要だ。土台となる肩甲骨がぐらついていると、ラケットを強く振れず、脚や体幹の力が

シャトルに伝わらないことを認識しておこう。

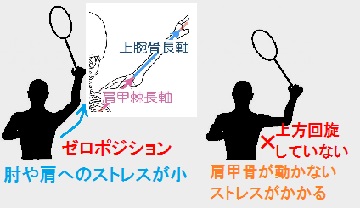

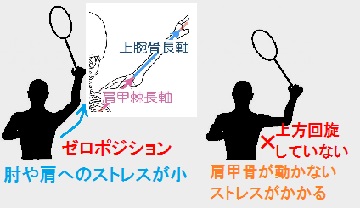

ゼロポジションでラケットを振る

バドミントンや野球など、ボールを上から打つ、投げる動作で理想的な肩の角度を"ゼロポジション"という。肩甲棘と上腕骨がほぼ一直線上になる位置関係で、

肩甲骨・上腕骨が安定しやすく、障害につながるストレスが少なくなる。

▽肩痛の予防-2-「肩甲骨の運動」に続く