「相手のスマッシュを前に返すのはダメ」とよくいわれるし、注意されることも多い。これは、攻撃している相手は当然トップ&バック の陣形なので、前衛の目の前に浮いた球を返すのがダメということ。前衛が立っていないコースに打つことができれば、相手前衛の移動距離が長くなり強打は打ちづらくなる。 そこをねらえば、自分たち守備側が有利に展開できる。

相手に差し込まれたとき、ロングリターンが甘くなり決められてしまうことが多いはず。それで失点するぐらいなら、ショートレシーブの質を高めてコースをねらえる方が 良い。少し浮いてもピンチをしのげるのではないか!

ただ、これには条件が・・・打ったあとの対応が重要。ロングやドライブに比べて飛距離が短いので返されるのも早い。つまり「素早い判断と対応が求められる。」わけだ。

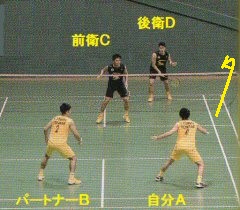

☆自分Aは相手後衛からの強打を押され気味にレシーブ。ショートを選択、相手前衛はプッシュが打てず、ロブ。これを機に攻勢に転じる

[理想<成功>]ショートレシーブはやや浮いてしまったが、前衛のいないところだったので相手はロブを選択。そのロブをパートナーBがスマッシュし、 守備から攻撃に転じた。

相手Cはロブを選択

相手Cはロブを選択↓

パートナーBがスマッシュ

パートナーBがスマッシュ

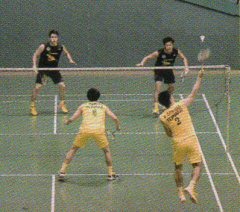

[現実<失敗>]自分Aは相手後衛からの強打を押され気味にショートレシーブ。相手前衛はロブを上げず、フォア奥へプッシュされ、準備が遅れた

パートナーBは対応できなかった。

Aは浮いた球を打ったのに前へ

Aは浮いた球を打ったのに前へ

↓

フォア奥へプッシュされた

フォア奥へプッシュされた

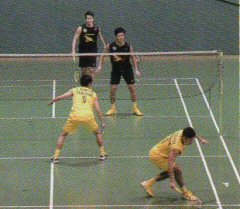

[原因と解決法(1)]「前に落としたら前に出る」と思いすぎている

前に落としたらすぐに前に出て攻撃陣形をとることがセオリー化しているが、今回の現実のように、レシーブが浮いてしまったら、その場に留まるのが得策。相手のプッシュに備え、 構えておけばカウンターもねらえる。前に出るか、留まるか、素早い判断が要求される。自分のレシーブが浮いたのか的確な状況把握、パートナーの体勢が 崩れているときも前には出ない(穴ができてパートナーがねらわれる)、相手が崩れて下で取る場合も少し上手い人はロブ(特にクロスロブ)がくる[初級者はヘアピンに頼る?]可能性が高いので前に出ない。

打った直後は、その場に留まり、状況判断して次をねらうことも必要。

[原因と解決法(2)]ラケットを振りすぎている

大振りするとシャトルは浮きやすく、コースが安定しないのでミスにつながる。自分の体で壁をつくるイメージでラケットを固定し、体の前でシャトルを捉える。

トナミ運輸の嘉村選手は「ショートはラケットを固定し、テークバックはほとんど取らず、シャトルを少し切るようにラケットを斜め下に押し出す」

とアドバイス。

[練習法]実践力・判断力を磨く練習

2:2のアタック&レシーブ練習の変形。相手はアタック、練習者はレシーブ。練習者がショートレシーブを打ったら相手前衛はプッシュかロブ、ときにはヘアピンで対応 (相手方もかなりのレベルを要す)。相手のプッシュなどの攻撃がないと判断したら前に出て、攻撃陣形をつくる。相手前衛が崩れたらクロスロブの可能性もあるので、 サイドbyサイドのまま二人とも前後を意識して余裕を持って攻撃に持ち込む。

高度な練習になるので、ある程度のレベル者の練習。<1組5分3セット>

(^_^)