バドミントンを初めて間もないときは、ハイバックよりもラウンドでの対応を優先するようにいわれているハズ。

もちろん、落下地点にしっかり入ってラウンドで打つ方が、ショットの精度が高くなり、攻撃の意識を相手に示すことができる。

しかし、徐々に打てるようになってくると、試合でプレーの幅を広げ、バック奥への苦手意識をカバーするために、 ハイバックに興味を持って練習に取り組んでもいいのでは...。

(考察1)ハイバックがうまく打てない理由は?

それは、普段から打つ回数が圧倒的に少ないからだ。

一般的に、ハイバックは難しい打ち方と思われているが、なぜ難しく感じるのかというと、ハイバックで打つ回数が フォアのストロークに比べて圧倒的に少ないからだろう。

現実的にバドミントンでは、フォアのストロークが中心となるので、ハイバックの精度が上がりにくいと考えられる。

ハイバックに慣れていない次」様態で打つと、フォームが安定しないため、ラケット面や打つタイミングがずれる。 そこは、練習をした上で試合の中でも積極的に打つ回数を増やすことで、改善できるだろう。

ただし、ただ打てばいいというわけではない。「グリップの握り方」「体の使い方」「力の使い方」そして「戦術(使い方)」 にもこだわることが、実際の試合のポイントであり、ピンチを回避することにもつながる。

(考察2) ハイバックは打たない方がいい?

それは、試合で使うかは自分の判断、ただし練習はしっかりやるべき。

ハイバックの話題で必ず出るのは、「ラウンドとハイバックは、どちらを使うべきか」ということだ。

当然ながら正解はない。言えることは、ハイバックが打てない選手は、ラウンドで対応する選択しか ない。ハイバックが使えるなら、状況に応じて判断すればいいだけだ。

ただ、(考察1)のとおり、練習しなければハイバックの技術は向上しない。「苦手だからという理由だけで打たなければ いつまでも苦手なまま、というのも事実。自分にあったフォームやタイミングを覚えて それを使い続ければ、 必ず飛距離やコントロールは向上するだろう。

一定レベルに達したら、「ハイバックは難しい」という先入観を捨てて、練習に取り組むのもレベルアップにつながるだろう。

(実践-1-) グリップの握り方

ハイバックのグリップは、親指を立てて握ればラケット面が安定しやすい。[下図]

親指を添える位置は、、ここがベストだというものはなく、自分にあった位置で構わない。これは、インパクト時のラケット面の 向きが微妙に変わるからだ。自分のフォームが固まるまでは、自分に合った親指の位置を見つけて、面をコントロールしよう。

親指を立てずに握り込んだまま打つ[下図]選手もいるが、手首の回外運動によってスイングが速くなり、ヒットすれば飛距離がでることはあるが、 クロス方向には打ちにくくなる。

親指を立てる握り方の方が、手首の自由度が増すため コースの打ち分けや飛距離の調整がしやすくなる。

(実践-2-) 追い込まれても焦らない

ラリー中にハイバックを打つシーンは、左右のフットワークが遅れてラウンドが打てないと判断したり、ネット前からバック奥への 対応が遅れたときなどだ。

そのため、フォーム的にも、気持ち的にも、余裕を持ちながらハイバックを打つことはそんなに多くない。そう考えると、 ハイバックを打つ選手の心境は当然焦りながら対応していることだろう。

「ハイバック=追い込まれた」と感じることから、とにかく遠くに返そうと考える。しかし、焦ったまま対応すると 本来ハイバックが打てる人でもグリップの握り替えがうまくいかないために、インパクトがズレたり、スイング動作がうまくできないなとが おこる。

フォア奥に追い込まれた場合、フォアハンドで対応できるため、少なくてもハイバックよりは焦らずに対応できるハズ。 落ち着いていれば、遠くへ飛ばすことだけではなく、コースや高低差などの選択肢もでてくる。

ハイバックで形勢逆転をねらうには技術が必要なのはまちがいないが、決してできないわけではない。ダメ元で、力まずにねらった 返球があっさり入ることもあるので、「焦らず、力まず」打つことを心がけよう。

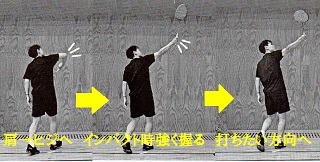

(実践-3-) ハイバックのフォーム

ショットを意識する前に、インパクトに集中するためのフォームを意識することが大切。

右足で床を踏み込んで、体を反転させて落下地点に向かう。(前のめりになりすぎないように)

踏み込みとスイングを同時にはじめる。肩→ヒジの順に始動(腕の軌道を意識すること)

インパクトの瞬間に強く握り、打ちたい方向にフォロースルーする。

踏み込んだ足がブレないように留意する。

(^_^)